生後7日のお七夜をはじめ、お宮参りやお食い初め、初節句など、満1歳の誕生日まで赤ちゃんのお祝い行事が続きます。

「お食い初め」は、赤ちゃんの生後100日前後に行う行事です。お食い初めという言葉は知っていても、お食い初めとは何を願う行事なのか、どのようなお祝いをするかを知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、お食い初めの意味や歴史、準備するものや儀式の流れまでを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

お食い初めとは、赤ちゃんの生後100日前後に「一生食べ物に困らないように」という願いを込めて行われてきた伝統的な儀式です。地方によっては、生後110日や生後120日に行う場合もあります。

お食い初めの歴史は古く、平安時代に遡るといわれています。当時は栄養状態が悪く、赤ちゃんが健康に成長することが難しい時代だったため、さまざまな節目で赤ちゃんの成長を祈る儀式が行われていました。平安時代には、生後50日目の「五十日(いのか)」にお餅の入った重湯を赤ちゃんの口に含ませる儀式があり、これが100日になり、現在のお食い初めの起源になったと言われています。

お食い初めは、地域によってさまざまな呼び方があります。生後100日前後に行うことから、「百日祝い(ももかいわい)」や「100日祝い(ひゃくにちいわい)」とも呼ばれています。

鎌倉時代にはお餅から魚肉に変わり、はじめて魚を食べることから「真魚はじめ(まなはじめ)」と呼ばれるようにもなりました。初めてお箸を使うことから「箸祝い(はしいわい)」「箸揃え(はしそろえ)」といった呼び方もあります。

お食い初めの行事についてはなんとなく知っていても、「いつやるの?」「どこでやるの?」といった、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、お食い初めを行う時期や場所について解説します。

お食い初めは、生後100日前後に行うのが一般的です。あくまでも目安の時期なので、100日ぴったりに行う必要はありません。お食い初めの主役である赤ちゃんと、ママの体調を考慮しながら、生後100日前後を目安にして、お食い初めの日程を決めるとよいでしょう。

赤ちゃんとママ・パパだけでなく、ご家族や親戚が集まってお食い初めを行う場合は、100日が過ぎた頃の休日が集まりやすいでしょう。縁起が良いとされる、大安に行うご家庭も多いようです。

お食い初めを行う場所にルールはありませんが、時間などを気にせず落ち着いて行えることから、自宅で行うご家庭が多いです。赤ちゃんが泣いたり、ぐずったりしても周囲を気にする心配がなく、着替えやおむつなどのお出かけ用セットも必要ありません。育児の合間にお食い初めの準備が難しい場合は、便利なお食い初めセットが通販などで購入できるので利用するとよいでしょう。

親戚を集めてお祝いをする場合は、お食い初めのお祝いプランがあるホテルやレストランを利用するのもおすすめです。予約するだけなので、自分でお食い初めの準備をする手間が省けるメリットがあります。

とはいえ、赤ちゃんにとって慣れない環境はストレスになります。ホテルやレストランでお食い初めをする場合は、移動時間や時間帯などを考慮しましょう。赤ちゃんやママの急な体調不良も考えられます。予備の日程を考えておくなど、心の余裕をもっておくとよいでしょう。

お宮参りとは、赤ちゃんが誕生して無事に1ヵ月過ごせたことに感謝し、これからの健やかな成長を願う行事です。

赤ちゃんの生後1ヵ月で行うお宮参りは、猛暑や寒さの厳しい時期を避け、気候の良い時期までずらすケースがあります。お宮参りの次の行事がお食い初めであることから、2つの行事を一緒に行うご家庭が増えています。

生後1ヵ月の赤ちゃんはデリケートな時期であり、ママも産後の回復が十分ではない場合が多いでしょう。お宮参りをお食い初めの時期までずらすことは、体調面でも安心感があります。

2つの行事を同時に行うことは、スケジュール調整がしやすい、費用を抑えられるといったメリットもあります。祖父母や親戚が遠方に住んでいる方は、お宮参りとお食い初めを一緒に行うのも一案です。

お食い初めの献立は、日本古来の一汁三菜を基本とした祝膳を用意するのが一般的です。一汁三菜とは、ご飯と汁物、おかず3品で構成された献立を指します。お食い初めのメニューは地域によって違いがありますが、祝い鯛や赤飯など代表的なメニューがいくつかあります。

ここでは、お食い初めで用意する献立とそれぞれの意味を解説します。

お食い初めの献立のメインとなるのが、尾頭付きの焼き鯛です。鯛は、語呂が「めでたい(鯛)」に通じることや、鯛の色が紅白のめでたい色合わせであることから、縁起物としてお祝いの席で振る舞われてきました。

鯛は魚の中でも寿命が長く、栄養価も高いことから、長寿の願いも込められています。

もち米を小豆の色で赤く染め上げた赤飯も、お祝いの席で欠かせない伝統的な料理のひとつです。日本では昔から、赤色の食べ物には魔除けや災いを避ける力があると言われてきました。

お食い初めでは、赤ちゃんが「病気や災難にあうことなく、健やかに成長しますように」という願いを込めて、赤飯を用意します。

お吸い物には「吸う力が強くなるように」という意味があり、成長を願うお食い初めでは欠かせない料理のひとつです。

お吸い物の具材として良く使われているのが、二枚貝のはまぐりです。はまぐりは対になっている貝以外は合わないという特徴があることから、「将来、相性の良い人と巡り合えますように」という願いも込められています。

煮物には、おめでたい意味のある具材を使用します。「よろこぶ」にかけた昆布や、明るい先行きを示すレンコン、真っ直ぐにすくすく育つタケノコなどが代表的な縁起物食材です。

野菜は飾り切りをすると、より華やかな祝膳になります。人参や大根はお花の形、カボチャは長寿の願いをこめて、亀の甲羅のように六角形にすると良いでしょう。

香の物とは漬物の総称として使われており、「香り高いもの」という意味があります。お食い初めでは、「しわができるまで長生きしますように」という願いを込め、梅干しが使用されることが多いです。

香の物の代わりに、酢の物を用意しても良いでしょう。最近では、見た目にも縁起が良い紅白なますや、「多幸」という語呂合わせからタコの酢の物が使用される場合もあります。

初めてのお食い初めを行う場合、どのように進めて良いかがわからず、戸惑ってしまうこともあるでしょう。

当日に慌てることなく、スムーズなお食い初めを行うためにも、あらかじめ行い方や儀式の流れを確認しておくと安心です。

お食い初めには一汁三菜の献立の他に、食器、祝い箸、歯固め石を用意しましょう。

正式なお食い初めでは、男の子は内外共に朱色の漆器、女の子は内側が朱色、外側が黒色の漆器を使用します。最近では、自宅にある食器やベビー食器など、普段使いできる食器で代用するご家庭も増えています。

祝い箸とは、両方の先端が細くなっている丸い箸です。長さは、末広がりの意味を持つ八寸(約24cm)で、縁起の良いお箸としてお正月や婚礼の儀式にも用いられています。

丈夫な歯が生えることを願う「歯固めの儀式」で使用する、歯固め石も用意しておきましょう。

お食い初めの様子を、写真やビデオに残したいご家庭も多いでしょう。袴ロンパースなどの可愛い衣装や、部屋の飾りつけの準備をしておくと、より素敵な思い出になります。

また、お膳の置き方にも決まりがあります。

①左奥に煮物、②右奥に香の物、③中央に歯固め石、④手前左に赤飯、⑤手前右にお吸い物、⑥一番手前に祝い箸、⑦鯛はお膳の外に置きましょう。

お食い初めは、赤ちゃんにお料理を食べさせることから始めます。実際には赤ちゃんはまだ食べることができないため、口元に運んで食べさせる真似をしましょう。

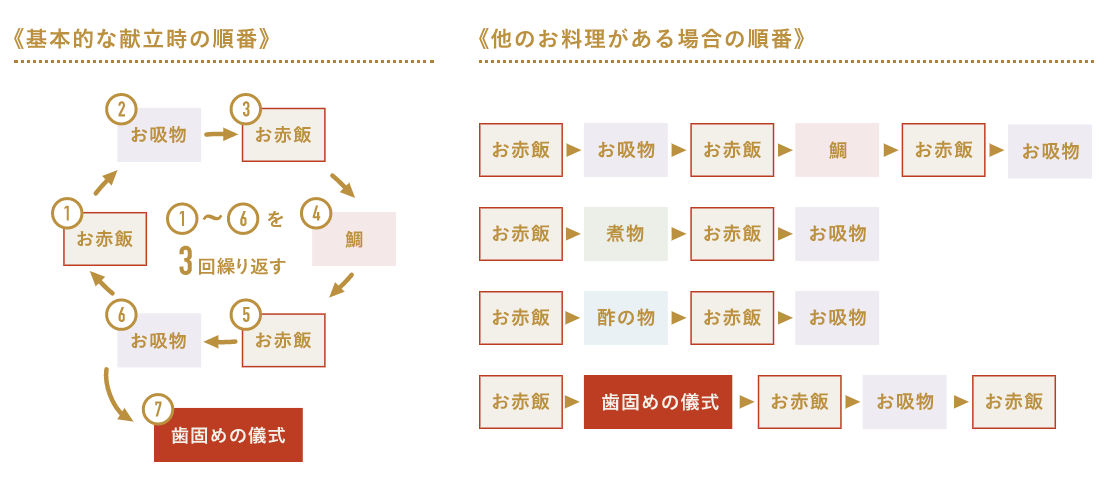

お食い初めの儀式には食べさせる順番があります。基本的な献立の場合は、赤飯→お吸い物→鯛→赤飯→お吸い物の順番を3回繰り返しましょう。最近では順番にこだわらないご家庭も多く、食べさせる順番を間違えてしまっても問題ありません。

お食い初めの儀式の後に、丈夫な歯が生えることを願う「歯固めの儀式」を行いましょう。

お食い初めの儀式で、赤ちゃんに食べさせる真似をする人を「養い親」と呼びます。長寿にあやかるという伝統から、養い親は赤ちゃんと同姓の親族の最年長者が行うのが一般的です。本来であれば、身内の中の最年長者にお願いしますが、最近は祖父母やパパ・ママが養い親となるケースも増えています。

必ずしも正式な方法にこだわる必要はなく、最年長者から順番にみんなで食べさせる真似をするなど、和やかな雰囲気で行うと良いでしょう。

お食い初めで準備する「歯固め石」は、歯固めの儀式で使用します。この歯固めの儀式とは、いったいどのような儀式なのでしょうか。

ここでは、歯固めの儀式の意味や行い方について解説します。食べる真似をするお食い初めとは行い方が異なるため、正しい歯固めの儀式について確認しておきましょう。

歯固めの儀式とは、赤ちゃんに丈夫な歯が生えることを願う儀式です。

赤ちゃんによって個人差はありますが、生後100日前後は乳歯が生え始める時期と言われています。昔は、歯が強くて丈夫なことが、長寿につながると考えられていました。石のように丈夫な歯が生えることを願い、石が用いられるようになったそうです。

歯固め石については、大きさや色に定まったルールはありません。一般的には1cm〜5cm程度の丸い小石を用意します。

歯固め石は、お宮参りの際に神社が授けてくれる場合があります。自分で用意する際は、神社の境内や河原などで、上面がつるつるとしたなるべく綺麗な石を拾いましょう。使用する前に熱湯消毒しておくと安心です。

歯固め石がセットになっているお食い初めセットを利用すると、準備の手間が省けます。

歯固めの儀式の行い方は、まず祝い箸の先で歯固め石に触れ、「石のように丈夫な歯が生えますように」と願いを込めながら、そのお箸を赤ちゃんの歯茎に優しくちょんちょんと当ててあげます。

誤飲を防ぐためにも、赤ちゃんの歯茎や口に直接石を当てるのは避けましょう。

儀式で使用した歯固め石は、元の場所に返すのが基本です。ネットなどで購入した場合は返す必要がないため、お食い初めの記念として大切にとっておくと良いでしょう。

赤ちゃんの健やかな成長を願い、生後100日前後に行う儀式「お食い初め」について紹介しました。たくさんご飯を食べて、赤ちゃんがすくすく育ってくれるように、家族みんなで心を込めてお祝いをしましょう。

一生に一度の行事なので、しっかりお祝いしてあげたい気持ちはあるものの、子育てや家事で忙しい毎日の中で、お食い初めの準備をするのは一苦労です。

そのようなママやパパのために、出産内祝い通販サイトのMilpoche(ミルポッシェ)ではご自宅で手軽にお祝いできる、最短即日発送のお食い初めセットをご用意しています。

Milpoche(ミルポッシェ)のお食い初めセットなら、届いた料理を解凍してテーブルに並べるだけで、華やかなお祝いができます。ご自宅でお食い初めを行う際はぜひMilpoche(ミルポッシェ)のお食い初めセットをご活用ください。

▼出産内祝いをお探しの方はこちらもチェック!

マナー・コミュニケーション領域の専門家。EXSIA代表。

NPO法人日本サービスマナー協会 ゼネラルマネージャー講師としてプロ講師育成も行う。

著書「新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100」新日本法規出版。テレビ、雑誌、ウェブ媒体などメディアでも活躍する。

【監修・取材実績】(抜粋)

・ABCテレビ「芸能人常識チェック!トリニクって何の肉!?」冠婚葬祭マナー出演・監修

・テレビ朝日「中居正広の身になる図書館」マナーの分かれ道 贈答マナー出演

・日経ウーマン「冠婚葬祭マナー」

・主婦と生活社 CHANTO WEB「結婚・妊娠・出産 職場の報告マナー」

カテゴリを選択してください。

カテゴリ

贈る相手

特急便

{{lv1.CategoryName}}