お食い初めは、「赤ちゃんが一生食べることに困らないように」との願いを込めて行われる儀式です。お食い初めでは赤ちゃんに料理を食べさせる真似をしますが、食べさせる役や、食べさせる料理の順番には決まりがあります。お食い初め当日に慌ててしまわないよう、事前に確認しておきましょう。

この記事では、お食い初めで食べさせる人や食べさせる真似の方法について解説します。

お食い初めで料理を食べさせる真似をする人を「養い親」といいます。養い親は、お食い初めの儀式に参加している身内の方の中で、最年長でなおかつ赤ちゃんと同性の方が務めるのが正式な方法です。

「養い親」というと、普段赤ちゃんのお世話をしているママやパパのイメージがありますが、実際に養っている親ではなく「年長者の長寿にあやかる」という意味が込められています。

お食い初めで食べさせる真似をする人(養い親)は、正式にはお食い初めの儀式に参加している方の中で、赤ちゃんと同性の年長者が務めます。赤ちゃんが男の子なら祖父が、女の子なら祖母というケースが多いです。

しかし、最近は祖父母が参加せずママとパパ、赤ちゃんのみでお祝いするご家庭もあります。その場合は、赤ちゃんが男の子ならパパが、女の子ならママが養い親を務めることになります。

養い親を決める方法は、住んでいる地域の風習などによって異なることもあります。ママやパパが赤ちゃんのときはどうしたのか、祖父母に確認してみるのも良いでしょう。必ずしも伝統に則って行わなければならないわけではありませんので、伝統や風習を知った上で、ご家庭の考え方に合わせて行いましょう。

お食い初めの儀式に集まったみんなが楽しい時間を過ごせるように、順番に食べさせ役をするのも良い記念になりますね。

お食い初めは一般的に生後100日を過ぎたころに行われますが、その時期の赤ちゃんはまだ食事をとることができません。そのため、お食い初めでは実際に食べさせるのではなく食べさせる真似をします。

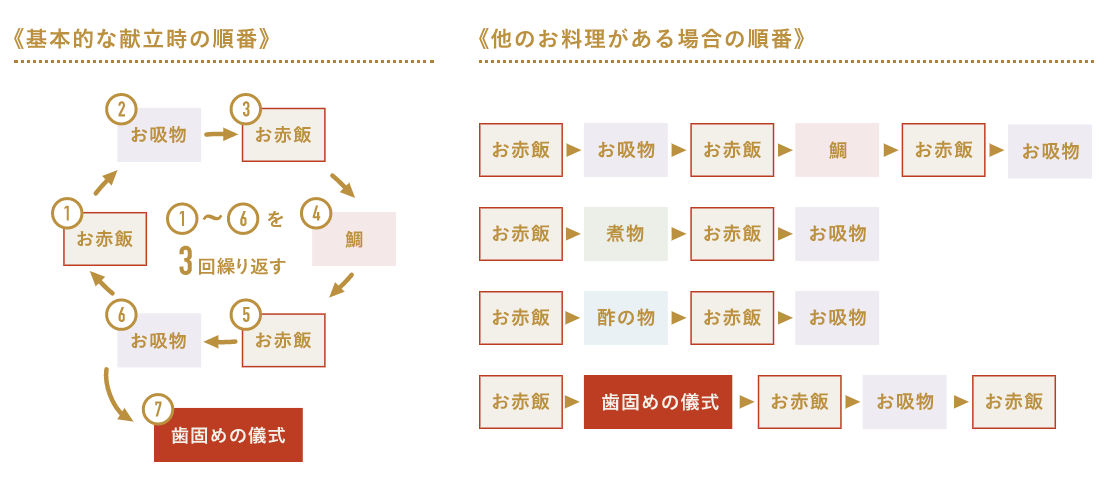

ここからは、食べさせる料理の順番や歯固めの儀式などについて解説します。

お食い初めでは、お赤飯やハマグリのお吸い物、鯛の姿焼き、煮物、香の物・酢の物などの料理を用意し、一般的に下図のようにセッティングします。

ご家庭や地域によって献立が異なる場合がありますが、次の順番で食べさせる真似をすることが多いです。

養い親がお祝い膳の前に座って赤ちゃんを抱っこしながら食べさせる真似をするのが正式な方法です。

お食い初めに参加する方が順番に食べさせる真似を行う場合は、品数や参加する人数によって役割分担を決めるとよいでしょう。どのような順番で誰がどの料理を食べさせる真似をするのかをメモしておくと、儀式をスムーズに行うことができます。

歯固めの儀式は、赤ちゃんに丈夫な歯が生えてくることを願う儀式です。祝い箸の先を歯固め石の表面に少し触れさせ、その箸で赤ちゃんの歯茎に優しくちょんちょんと触れるのが正式な方法です。誤飲の恐れがあるので、歯固め石を赤ちゃんの歯茎に直接当てるのは避けます。

「赤ちゃんに石のように固い丈夫な歯が生えてきますように。健康で長生きできますように」と祈りながら行いましょう。

歯固めの石は、お宮参りの際に神社で購入したり境内の小石をお借りしたりすることができます。また、ネットショッピングで購入できるほか、お食い初めセットを購入するとセット商品の中に含まれていることもあります。

養い親(特に祖父母)が食べさせる真似をする際、赤ちゃんがぐずってしまうことがあります。その場合は、ママとパパがそばであやすなどしてサポートすると良いでしょう。

お食い初めは、養い親がお祝い膳の前に座って赤ちゃんを抱っこしながら食べさせる真似をするのが正式な方法です。しかし、赤ちゃんの様子を見ながら抱っこする人を変えてみたり、食べさせる人を交代させてみたりして臨機応変に行っても問題ありません。

正式なやり方で行うことよりも、赤ちゃんの幸せを皆さんで願うことが大切です。それぞれのご家庭にあったスタイルで、一生に一度のお食い初めを楽しくお祝いしましょう。

お食い初めの時期の赤ちゃんはまだ食事をとれないため、食べさせる際に誤飲などに気を付けなくてはなりません。安全に楽しくお祝いできるよう、養い親が注意すべき点について確認していきましょう。

地域によっては、歯固め石を直接赤ちゃんの歯茎に触れさせるところがありますが、誤飲や窒息のリスクがあるため控えた方が良いでしょう。また、拾ってきた石を使う場合、衛生面にも配慮する必要があります。

不安な場合は石ではなく代用物を検討してみてはいかがでしょうか。関西などでは石ではなくタコや梅干しを使用する風習がある地域もあります。

タコは「多幸(たくさんの幸せ)」とも書けることから、縁起物のひとつとしてお祝いにふさわしいものです。また、「簡単には噛み切れないタコが噛み切れるくらい丈夫な歯が生えますように」という願いも込められています。また、梅干しには表面にしわがあることから、「シワシワになるまで長生きできますように」という願いが込められています。

地域によっては「ひとつぶなめ」といってお米の神様から力を授かれるように、お米を一粒だけ赤ちゃんの口の中に入れて食べさせる風習があります。

しかし、離乳食も始まっていない赤ちゃんがほとんどであるため、無理に口に米粒を入れることは控えた方が良いです。赤ちゃんが不快な思いをする可能性があるほか、誤飲のリスクもあります。風習だからといって必ずしも無理して行う必要はないと考えておきましょう。

赤ちゃんに料理を食べさせる真似をするときには「祝箸」を使います。祝箸とは、お食い初めやお正月、婚礼などおめでたいときに使われる箸です。柳の木が使われていることが多いため「柳箸(または丸箸や俵箸)」と呼ばれることもあります。

祝箸は両側が細くなっているので両方使えるようにも見えますが、祝箸の片方は神様が食べるときに使うとされています。片方を食べるときに使い、もう片方を料理の取り分けに使うのは「逆さ箸」と言いマナー違反にあたるため、注意しましょう。

赤ちゃんはお食い初めの料理を実際には食べられないため、儀式が済んだ後に料理が残ってしまいます。残ったお膳はどのようにするのか解説していきます。

お食い初めの儀式が終わったら、料理は参加した大人たちでおいしくいただきましょう。お食い初めに用意する料理にはそれぞれ意味が込められているので、赤ちゃんの成長を祈ると同時に食べ物に対する感謝の気持ちを深めながらいただきます。

自分で料理を用意する場合は、参加する人数に合わせて多めに用意しておくと儀式の後にみんなで食事をとることができます。もし足りない場合は、出前やデリバリーで追加するのもおすすめです。

お食い初めのお祝いに親戚などある程度の人数が集まる場合は、料理を持ち帰って食べる方もいます。念のため、容器や袋などを用意しておくと良いでしょう。

尾頭付きの鯛をさまざまな料理にアレンジしているご家庭もあります。鯛めしや鯛そぼろ、潮汁(うしおじる)などにすれば頭から尾まで活用可能です。アクアパッツァなど洋風にアレンジする方法もあります。

今回は、お食い初めを食べさせる人(養い親)の決め方や食べさせる真似の仕方などについて解説しました。正式な流れですすめることも良いですが、参加した方みんなで楽しみながらお祝いできることが最も大切なことです。臨機応変さを取り入れて、思い出に残るお食い初めのお祝いをしましょう。

出産内祝い通販サイトのMilpoche(ミルポッシェ)ではご自宅で手軽にお祝いできる、最短即日発送のお食い初めセットをご用意しています。

Milpoche(ミルポッシェ)のお食い初めセットなら、届いた料理を解凍してテーブルに並べるだけで、華やかなお祝いができます。ご自宅でお食い初めを行う際はぜひご活用ください。

▼出産内祝いをお探しの方はこちらもチェック!

マナー・コミュニケーション領域の専門家。EXSIA代表。

NPO法人日本サービスマナー協会 ゼネラルマネージャー講師としてプロ講師育成も行う。

著書「新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100」新日本法規出版。テレビ、雑誌、ウェブ媒体などメディアでも活躍する。

【監修・取材実績】(抜粋)

・ABCテレビ「芸能人常識チェック!トリニクって何の肉!?」冠婚葬祭マナー出演・監修

・テレビ朝日「中居正広の身になる図書館」マナーの分かれ道 贈答マナー出演

・日経ウーマン「冠婚葬祭マナー」

・主婦と生活社 CHANTO WEB「結婚・妊娠・出産 職場の報告マナー」

カテゴリを選択してください。

カテゴリ

贈る相手

特急便

{{lv1.CategoryName}}