結婚内祝いには、贈り物としての体裁を保つために「のし(熨斗)」(のし紙)を掛けるのが基本のマナーです。しかし、のしの選び方や表書きの書き方をどうすればよいか分からない、という方も多いですよね。

この記事では、結婚内祝いを贈る時に使うのしについて、種類や選び方、表書きの書き方など基本的なマナーをご紹介します。

これから結婚内祝いを贈りたいけれど、マナーに少し不安のある方はぜひ参考にしてください。

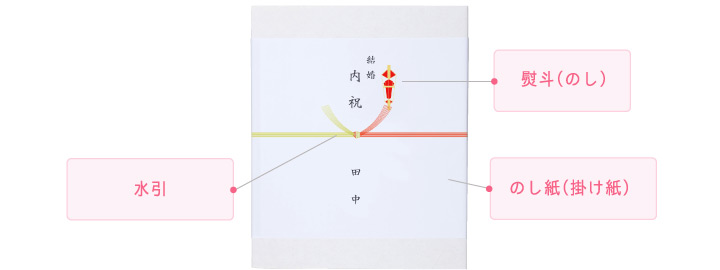

「のし(のし紙)」は、お祝いごとの贈り物には欠かせないものです。結婚内祝いのお品を正しく用意するためにも、まずはのし・のし紙についてしっかりと理解しておくことが大切です。

ここからは、のし・のし紙とは何か、また内のしと外のしの違いや水引きの種類についてご紹介します。

のし(熨斗)とは、お祝い事の贈り物に添える飾りで、本来あわびを薄く伸ばした熨斗鮑(のしあわび)のことです。アワビは生ものの象徴であり、長寿を意味し、神様にお供えするものです。お祝い事では、生もの以外の贈り物にはのしを添えることで、神聖で特別なものであるという意味を持ちます。

ただ、お祝いを贈る度に本物のあわびを調達するのは大変です。そこで、いつしか「折のし」と呼ばれる紙で作ったもので代用するようになり、それが掛け紙にのしや水引(飾り紐)を印刷した「のし紙」へと変化しました。

現在、結婚内祝いなどの贈り物には、のし紙を掛けるのがマナーとされています。

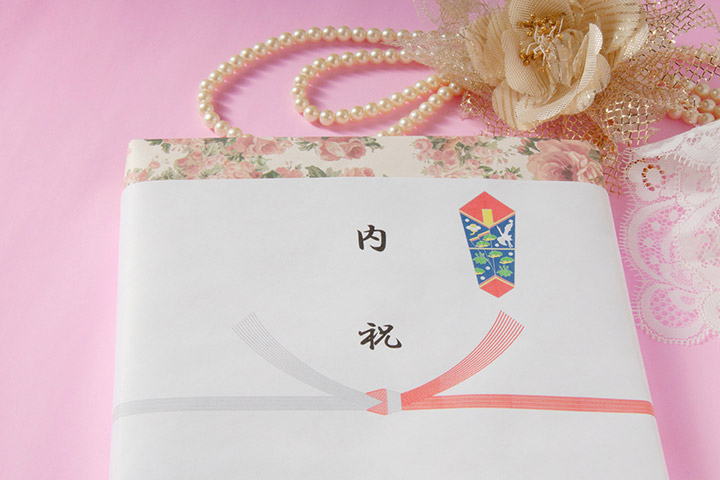

内のしとは、贈答品に直接のしを掛けて、その上から包装紙で包むことを指します。内のしは控えめな印象があることや、のしをかけた上に包装紙でさらに包むため、のしが汚れたり破れたりしない点も安心です。

一方、外のしとは包装紙の上からのしを掛けることを指します。贈り物の目的や贈り主の名前がひと目で分かるため、目的を明確に示す場合や、贈り物を手渡しで贈るときに用いられます。

水引とは、贈り物に結ぶ飾り紐のことです。お祝い事では、紅白や、金銀などが使用されます。水引には、次のような意味があります。

現在は、のしと水引が印刷された「のし紙」を用いることが一般的であるため、水引を別途用意する必要はありません。

水引には、「結び切り」「蝶結び」「あわじ結び」などの種類があります。それぞれ意味やふさわしい利用シーンが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

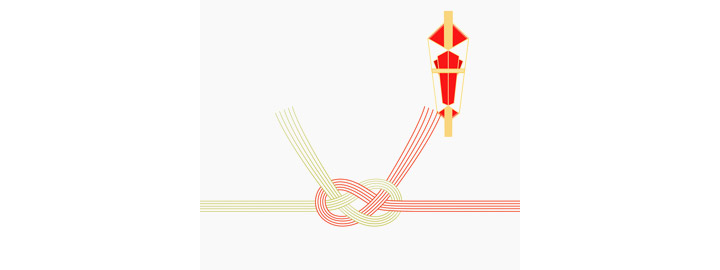

結び切りとは、結び目の先が上に向くように結んだものです。一度結ぶと簡単にはほどけないことから「一度きり」という意味があり、結婚や病気や怪我の快気祝いとして用いられます。結婚内祝いも結婚に関するお祝いごとであるため、結び切りを用いましょう。

あわじ結びとは結び切りの一種で、結び切りの両端が輪になるように結んだものです。両端を引っ張るとさらに固く結ばれることから、「末長くずっと結ばれる」「今回限り」という意味があります。

結び切りとあわじ結びは、どちらも結婚祝いや快気祝いなど、一度きりのお祝いごとに使われます。結婚内祝いには結び切り、あわじ結びのどちらの水引を使ってもかまいません。

また、あわじ結びは一般的には「結び切り」にあたりますが、関西などの一部地域では、お祝い事全般に使われることもあります。そのような地域では慣習に則って使用しても問題ないでしょう。

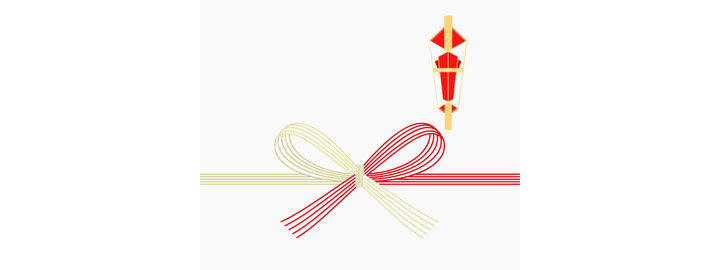

蝶結びは、文字通り蝶のような形をした結び方のことです。端を引っ張ると簡単にほどけることから「何度でも」という意味があります。出産、進学など何度繰り返しても嬉しいお祝いごとに用いられます。

のし紙にはいくつか種類があり、さらにのしに書く文字(表書き)にも決まった書き方があります。誤ったのしを用意してしまうと、マナー違反となりお相手に不快な思いをさせてしまうかもしれません。

結婚内祝いにかけるのし紙の選び方や表書きの書き方について解説するので、ここでしっかりと確認しておきましょう。

結婚内祝いを贈る際には、「のし」と「水引」が印刷されたのし紙を用意します。

水引には、本数や色などにいくつか種類があります。結婚内祝い用には、紅白または金銀の水引が10本、結びきりまたはあわじ結びで結ばれたものを選びましょう。

昔は、贈り物に目録を付けて一緒に贈る習慣がありました。その習慣が簡略化され、現在主流になっているのが、贈り物に掛けるのし紙に記載する「表書き」です。

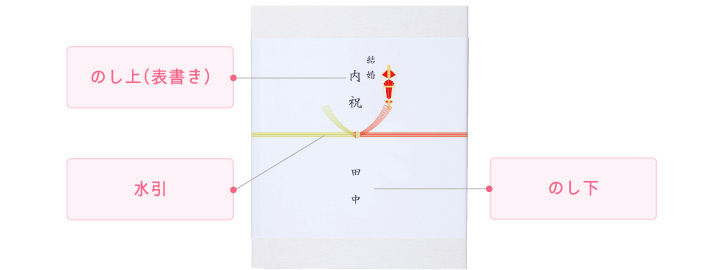

表書きは「のし上」と「のし下」の2つの部分に分けられます。のし上には贈り物の目的、のし下には贈る人の名前を書きます。

結婚内祝いの場合、のし上には「内祝」または「結婚内祝」と書きます。お相手が喪中の場合は、「御礼」と書いて贈りましょう。続いて、のし下の書き方について紹介します。

1つ目は、新郎新婦の名字(新姓)のみを書く方法です。結婚後は、旧姓ではなく新姓が正式な本名です。のしには正式な本名を書くのが一般的であるため、新姓のみ書きましょう。

2つ目は、新郎新婦の名字と名前を書く方法です。新姓を中央もしくは右側に書き、その下に右から新郎、新婦の順で名前を書きましょう。

のしの掛け方には、贈り物にのしを掛け、その上から包装紙で包む「内のし」、包装紙で包んだ贈り物の上からのしを掛ける「外のし」の2種類があります。

内祝いは、本来「お礼」ではなく「身内の祝いごとをおすそ分けする」という意味があります。そのため、控えめな印象を与える「内のし」の方が結婚内祝いに適しているでしょう。

また、直接相手に手渡す場合であれば一目で贈り物の目的がわかりやすい外のし、配送する場合であればのしが汚れないように内のしという使い分けもできます。

のしは基本のマナーに従って用意しますが、贈るお品やお相手によって対応に困ってしまうこともあるでしょう。ここからは、結婚内祝いののしに関する疑問について解説します。

結婚内祝いの基本マナーとして、贈り主の名前は記載するものです。のし紙の水引の下に贈り主の名前を書くことで、誰からの贈り物であるかを一目で分かるようにする役割も果たします。

また、内祝いには幸せのおすそ分けやお披露目の意味もあり、新姓を記載することは紹介の意味もあります。受け取った後に、お相手が「誰からの贈り物だったっけ?」と混乱してしまわないよう、のし紙には贈り主の名前を書きましょう。

結婚後も、職場などでは新しい名字ではなくこれまでの名字(旧姓)を使う場合、職場の同僚や上司の方へ贈る結婚内祝いには、旧姓を書きたいと考えるでしょう。

しかし、結婚内祝いののしには、新姓をお披露目する意味合いもあるため、旧姓を書くのはおすすめしません。

「馴染みのない新姓で結婚内祝いを贈ることで、お相手を混乱させてしまうのでは」と不安な場合は、メッセージカードやお礼状に新姓について記載したり、配送伝票に旧姓を併記したりするとよいでしょう。

結婚内祝いにはのしを掛けるのが基本のマナーですが、贈る品のサイズによってはのしを掛けられないこともあるでしょう。

お品のサイズや形状の関係でのしが掛けられない場合は、「のしを掛けず失礼いたします」と一言添えて贈りましょう。

しかし、のしには贈り物としての体裁を保つ役割もあることから、のしがない状態で結婚内祝いを贈ることをマナー違反と考える方もいます。上司など目上の方に贈る場合には、のしを掛けられる品物を優先して選ぶほうがよいでしょう。

結婚内祝いののしを忘れてしまった場合はどのようにすればよいでしょうか。

結婚内祝いのお品がまだ手元にある場合は、文房具店や100円ショップなどでのし紙を購入して掛けましょう。

配送の手続きがすでに完了している場合や、お品が手元にあっても気づいた時点でのしを掛けるのが難しい場合には、「のしを掛けず失礼いたします」と贈る際に一言添えましょう。

今回は、結婚内祝いを贈る際ののしについて、選び方やマナーをご紹介しました。

結婚内祝いには必ずのしを用いて、お祝いを頂いた方に感謝の気持ちを込めて贈りましょう。表書きの書き方や内のし・外のしをどうするかについては、夫婦で話し合ったり両親に相談したりして決めましょう。

出産内祝い・ギフト通販サイトのMilpoche(ミルポッシェ)では、出産内祝いだけでなく、結婚内祝いにもぴったりのギフトを豊富に取り揃えています。

Milpoche(ミルポッシェ)にすこしでも興味をお持ちいただけましたら、WEBサイトやデジタルカタログをぜひ一度ご覧ください。また、カタログ送付をご希望の場合は無料でご請求いただけますのでいつでもお問い合わせください。

▼出産内祝いをお探しの方はこちらもチェック!

マナー・コミュニケーション領域の専門家。EXSIA代表。

NPO法人日本サービスマナー協会 ゼネラルマネージャー講師としてプロ講師育成も行う。

著書「新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100」新日本法規出版。テレビ、雑誌、ウェブ媒体などメディアでも活躍する。

【監修・取材実績】(抜粋)

・ABCテレビ「芸能人常識チェック!トリニクって何の肉!?」冠婚葬祭マナー出演・監修

・テレビ朝日「中居正広の身になる図書館」マナーの分かれ道 贈答マナー出演

・日経ウーマン「冠婚葬祭マナー」

・主婦と生活社 CHANTO WEB「結婚・妊娠・出産 職場の報告マナー」

カテゴリを選択してください。

カテゴリ

贈る相手

特急便

{{lv1.CategoryName}}