赤ちゃんが生後100日を過ぎたころに、「お食い初め」の儀式を行います。お食い初めは、赤ちゃんの健やかな成長と長寿を願って行われるもので、決まったやり方や食べる順番があります。

しかし、お住まいの地域や赤ちゃんの性別などによって手順や準備するものが異なることがあるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。この記事では、お食い初めの順番や当日の流れ、地域や性別による違いについて解説します。

初めてお食い初めを行うママやパパの中には、どのように準備をすすめていけば良いのかわからない方もいるでしょう。お食い初めには参加する方の予定の確認や場所の決定、料理や歯固め石の用意、赤ちゃん用の衣装の準備など行うことがたくさんあるため、余裕を持って進めていくことが大切です。

初めての方でもわかりやすいように、お食い初め当日までの準備の流れを解説していきます。

まずは、お食い初めに参加していただく方の予定を確認しておきましょう。お食い初めは、生後100日~120日に行われることが多いので、おおよその日取りの目安をつけて予定を確認するとよいでしょう。

また、お祝いごとなので大安や友引などのお日柄を気にする方がいる場合は、カレンダーをチェックしてお日柄の良い日を選ぶと良いでしょう。

お食い初めの日にちが決まったら、次は場所を決めましょう。お食い初めの場所には、自宅やレストラン、料亭、ホテルなどがあります。

自宅で行う場合は、移動する必要がないため赤ちゃんに負担をかけずに済みます。また、赤ちゃんが泣いても周囲に気を遣うことがないので、安心してお食い初めを行うことができるでしょう。

参加する人数などの都合もあり自宅では難しい場合は、レストランや料亭、ホテルなどの個室を予約するのもおすすめです。料理などを準備する必要がないので、準備する時間がない方でも負担なくお食い初めが行えます。

ただし、座敷の部屋やベビーベッドがない部屋の場合、赤ちゃんを寝かせておくことができないこともあるため事前に確認が必要です。また、空調の調節が難しいこともあるので、赤ちゃんの負担にならないよう羽織る物を持っていくなどの工夫をするとよいでしょう。

お食い初めを自宅で行う場合は、お食い初めの料理や食器、祝い箸、歯固め石などを用意します。料理は手作りするほか、通販などを利用しても問題ありません。

実家などにお祝い用の食器はすでにあるのか、伝統的なお食い初め膳を用意するのかなどをご両親に確認してみましょう。歯固め石はお宮参りのときに神社で頂いたものを利用したり、通販で購入することができます。

お食い初めは、赤ちゃんはもちろんのことママやパパにとっても大切な儀式です。思い出に残るようなすてきな衣装を準備しましょう。伝統的な衣装は色付きの小袖ですが、最近は、本当に袴を着ているように見える袴風カバーオール(袴風ロンパース)もあります。

男の子であればタキシード風ロンパース、女の子であればセレモニードレスを着せるのもおすすめです。

お食い初めを自宅で行う場合の料理や食器は、一般的に下図のようにセッティングします。

左上の①の平椀に「煮物」を、②のつぼ椀に「香の物・酢の物」を、真ん中の③の高杯に「歯固め石」を置きます。そして、④の飯椀に「お赤飯」、⑤の汁椀に「はまぐりのお吸い物」、⑥に祝箸をセッティングします。祝い鯛はお膳には乗せずに平皿に盛り付けて別に置きます。

なお、ご紹介したセッティング方法は一般的なものであり、宗派や地域によっては異なることがあります。

お食い初めでは、赤ちゃんに料理を食べさせる役や、食べさせる順番などの決まりがあります。なお、実際には赤ちゃんはまだ食べることができないため、口元に運んで食べさせる真似をします。ここからはその方法について確認していきましょう。

お食い初めで赤ちゃんに食べさせる人を「養い親」と呼びます。養い親とは、お食い初めに参加している身内の中で同性の最年長の方で、赤ちゃんが男の子なら最年長の男性、女の子なら最年長の女性が行うのが慣習です。

これは、「長寿にあやかる」という伝統から来ているものですが、最近は正式なやり方にこだわらずに参加者みんなで交代に食べさせる真似をするケースも多いです。最初の一口目は年長者にお願いして、あとは参加者が順番に行うのもよいでしょう。

料理を食べさせると言っても、生後100日位の赤ちゃんは実際に食べることはできないため、食べさせる真似だけをします。養い親が箸を使って赤ちゃんの口元まで料理を運び、口に少しあてます。

赤ちゃんを膝の上にのせて、顔や反応を見ながら、ゆっくりと話しかけながら行うと良いでしょう。

赤ちゃんに料理を食べさせる際には順番があります。

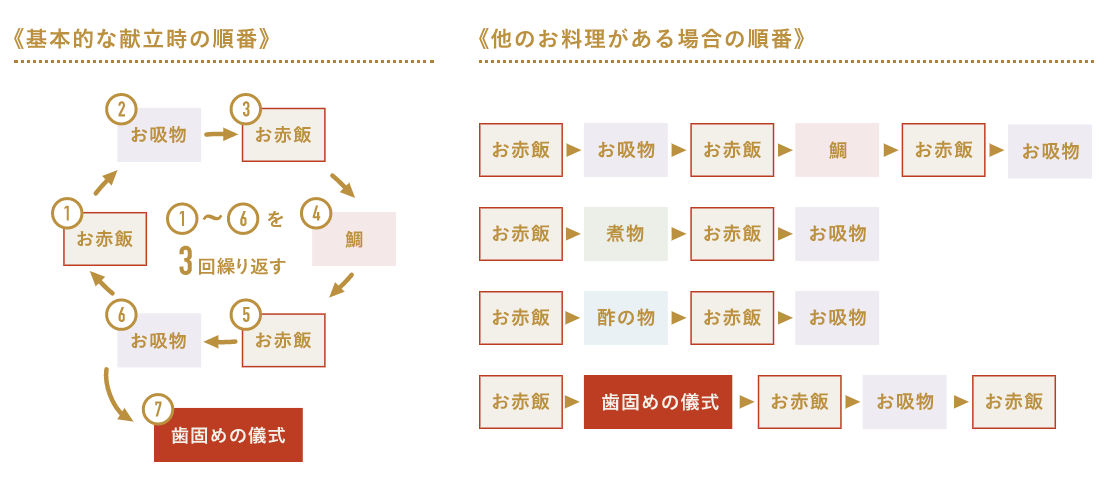

基本的な献立の場合は、「お赤飯→お吸い物→お赤飯→鯛→お赤飯→お吸い物」を3回繰り返し、最後に「歯固めの儀式」をします。

お食い初め当日にスムーズにすすめられるように、紙に書いたり印刷したものを用意したりしておくことをおすすめします。また、参加者全員で交代で行う場合は、誰が何を担当するのかをあらかじめ決めておくと良いでしょう。

お食い初めの最後に行うのが「歯固めの儀式」です。ここからは石の選び方や用意する方法、儀式の流れなどについて解説していきます。地域によっては石以外のものを利用することもあるので、併せて確認していきましょう。

歯固め石は、正式には黒・赤・白の3種類の石を使うものとされています。しかし、なかなか見つからないことも多いので、現在は形の良い石をひとつ用意することが多いです。

歯固め石は、お宮参りのときに頂いたものを使うか、頂かなかった場合は境内の小石をひとつお借りして使用するのも良いでしょう。お借りした石は煮沸消毒して使用します。お食い初めの儀式が済んだら、元の場所に忘れずに戻しておきましょう。

また、ネットショップで取り扱っているところもあるほか、お食い初めセットを購入すると、ほとんどの場合セットの中に含まれています。

歯固めの儀式は、まず箸で用意した石に軽く触れます。そして、その箸を赤ちゃんの歯ぐきにちょんちょんとやさしくあてます。「丈夫な歯が生えますように」という願いを込めながら行いましょう。

ちなみに、赤ちゃんの歯茎に直接石を付けたり、石をかませたりする地域もあるようですが、誤飲の恐れもあることから控えた方がよいでしょう。

地域によっては、石の代わりに梅干しやたこ、あわび、栗、くるみ、紅白もち、碁石などを代用品として使用することがあります。

これらの代用品にもそれぞれ意味が込められており、たとえば、梅干しは長寿を祈願する縁起物のひとつとされています。また、たこやあわびは「なかなか嚙み切れないたこ(あわび)が嚙み切れるくらいに丈夫な歯が生えてきますように」という願いが込められています。

お食い初めの基本的なやり方は、赤ちゃんの性別やお住まいの地域にかかわらず基本的なことは同じです。ただし、細かい点において異なることがあります。

お食い初めの食器は、高脚の御前に漆器を乗せるのが正式な方法です。古い慣わしでは、男の子は内外ともに朱色の漆器を、女の子は外が黒色で内が朱色の漆器を使用します。

中国では、朱色は古くから「高貴」の象徴であるうえに、色がさめないことから「不老不死」という願いも込められてきました。日本でも、おめでたいときに用いられる色です。

食べさせ役(養い親)は、赤ちゃんが男の子の場合は男性が、女の子なら女性というように同性の年長者が務めるのが習わしです。

お住まいの地域によっては、献立のメニューが違うことがあります。例えば、関東では歯固めには石を使うことが多いですが、関西では「たこ」を使用することが多いです。たこは「多幸」という当て字もあるように、「たくさんの幸せが訪れますように」という願いが込められています。

ほかにも、赤飯ではなく栗ご飯を炊く、鯛の代わりにホウボウを使うといった地域もあります。ご両親や祖父母に地域の慣習を聞いてみるとよいでしょう。

今回は、お食い初めのやり方や順番などについて解説しました。

お食い初めは正式なやり方や食べさせ方の順番などがありますが、あまり形式にとらわれ過ぎずに、参加した方みんなで赤ちゃんの健やかな健康と長寿を願うことが大切です。手順は踏まえながらも、それぞれのご家庭に合ったスタイルで一生に一度のお食い初めをお祝いしましょう。

出産内祝い通販サイトのMilpoche(ミルポッシェ)ではご自宅で手軽にお祝いできる、最短即日発送のお食い初めセットをご用意しています。

Milpoche(ミルポッシェ)のお食い初めセットなら、届いた料理を解凍してテーブルに並べるだけで、華やかなお祝いができます。ご自宅でお食い初めを行う際はぜひご活用ください。

▼出産内祝いをお探しの方はこちらもチェック!

マナー・コミュニケーション領域の専門家。EXSIA代表。

NPO法人日本サービスマナー協会 ゼネラルマネージャー講師としてプロ講師育成も行う。

著書「新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100」新日本法規出版。テレビ、雑誌、ウェブ媒体などメディアでも活躍する。

【監修・取材実績】(抜粋)

・ABCテレビ「芸能人常識チェック!トリニクって何の肉!?」冠婚葬祭マナー出演・監修

・テレビ朝日「中居正広の身になる図書館」マナーの分かれ道 贈答マナー出演

・日経ウーマン「冠婚葬祭マナー」

・主婦と生活社 CHANTO WEB「結婚・妊娠・出産 職場の報告マナー」

カテゴリを選択してください。

カテゴリ

贈る相手

特急便

{{lv1.CategoryName}}