結婚祝いをいただいたい方へは結婚内祝いを贈ることがマナーとされていますが、いつ贈るべきか、悩むこともありますよね。入籍前後は、結婚式や新婚旅行などの予定があり忙しいことも多いので、慌てないようあらかじめスケジュールを立てておきたいものです。

そこでこの記事では、結婚内祝いを贈る際の最適な時期やマナー、注意点などについて解説していきます。また、お祝いをいただいてから内祝いをお渡しするまでの流れも紹介しますので、スケジュールを立てる際の参考にしてください。

結婚内祝いは、お祝いをいただいてから1ヵ月以内に贈るのが基本のマナーです。しかし、入籍と結婚式の日が離れている場合や結婚式をしない場合など、判断に迷うケースもあるでしょう。

この章では、さまざまなケースでの結婚内祝いを贈る最適なタイミングについて解説していきます。

入籍後、数ヵ月程度間隔を空けて結婚式を行うご夫婦もいるでしょう。入籍時に結婚のお祝いをいただいた場合は、まず手紙や電話などでお礼を伝えます。

「結婚内祝いは早く贈りたい」と考えるご夫婦もいるかもしれませんが、内祝いは結婚式後に贈るのが一般的です。結婚式を済ませてから1ヵ月後までに贈るようにします。

ただし、結婚式の日取りが決まっていない場合や、結婚式が入籍から1年後など長期間空く場合には、結婚内祝いはお祝いをいただいてから1ヵ月以内に贈るとよいでしょう。

最近は、結婚式を行わないご夫婦や家族婚など身近な方のみでお祝いするご夫婦も増えています。このような場合は、結婚祝いをいただく時期が人により異なることもあるでしょう。

結婚式を挙げない場合は、結婚のお祝いをいただいてから1ヵ月以内に内祝いを贈るようにします。また、家族婚を行う場合は、結婚式後1ヵ月以内を目安に贈ると良いでしょう。

入籍する前に結婚祝いをいただいた場合は、入籍後1ヵ月以内を目安に内祝いを贈ります。いただいたお礼は先に伝えておき、お礼のお品は後日改めて贈ることを伝えましょう。

結婚式に招待する予定の方からご祝儀と同額程度の結婚祝いを先に頂くこともあるでしょう。その場合は、結婚式の当日お渡しする引き出物を贈ればよいとされています。

なお、結婚祝いをいただいてから結婚式に招待した場合などは、相手が対応に迷うこともあります。その際には、「ご祝儀は辞退する」旨をあらかじめ伝えておくと良いでしょう。

結婚祝いをいただいたら、すぐに結婚内祝いを贈りたいと考える方もいるかもしれません。しかし、あまりにも早すぎると、お祝いをいただくのを待っていて準備していたかのような印象を与える恐れもあります。早くてもお祝いをいただいて2週間後以降に届くようにするとよいでしょう。

このように、結婚内祝いは遅くなるのもマナー違反ですが、早すぎてもマイナス印象をあたえることがありますので、贈るタイミングに注意しましょう。

結婚祝いをいただいてから内祝いを贈るまでの流れを解説していきます。あらかじめ流れを確認しておくことで、スケジュールも立てやすくなります。

結婚祝いをいただいたらお祝いの中身を確認し、受け取ってから3日以内を目安に、電話やメール、お礼状などでお礼の気持ちを伝えましょう。

上司などの目上の方には、より丁寧にお礼を伝えるためにもお礼状を書くことをおすすめします。なるべく早く書いて送るとお相手に無事に届いたことを早く知らせることができます。

日常的にメールやSNSでのやり取りをしている友人などには、まずはいつも通りの連絡手段でも問題ありません。相手によっては、簡易的なお礼で済まされたと感じることもあるため、関係性や普段の連絡手段などによって選択するとよいですね。

なお、お礼の連絡をする際は、お礼をいただいたことの感謝の気持ちのほか、いただいたものに対する感想を具体的に話すと、お相手に喜びの気持ちが伝わりやすいでしょう。

結婚祝いをいただいた方へは結婚内祝いを贈るのがマナーなので、贈り忘れを防ぐためにも「結婚内祝いの贈り先リスト」を作成しておきましょう。

具体的には、「いつ」、「誰から」、「何を」いただいたのかをまとめます。さらに、「金額」、「住所」、「連絡先」、「披露宴の招待の有無」などもわかるようにしておくと良いでしょう。

お祝いを品物でいただいた場合はインターネットなどで金額を調べて、いただいた金額を明らかにしておくと内祝いを選ぶ際の金額の目安になります。

結婚内祝いは、お祝いでいただいた金額の半額~1/3程度のものを選ぶのが一般的な相場とされています。金額のほかにも、贈るお相手の年齢や性別、好み、家族構成なども考慮して選ぶ必要があります。選ぶのに時間がかかってしまうことも多いので、できるだけ早めに選び始めると良いでしょう。親戚やご両親の知人の方へのお品選びに迷ったら、ご両親に相談してみると良いですね。

お品のほかにも、のしやメッセージカード・お礼状の準備も同時にすすめていきます。

結婚内祝いに添えるお礼状については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

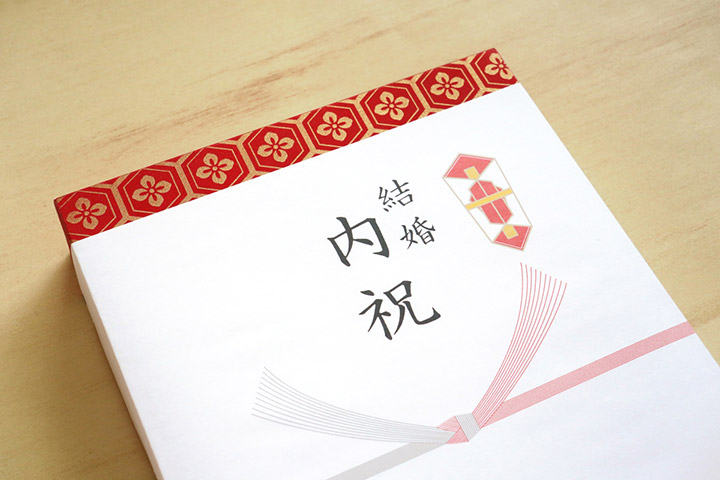

結婚内祝いの準備ができたら、お相手に手渡しまたは配送します。結婚祝いをいただいてから1ヵ月以内にお相手の手元に届くようにしましょう。結婚内祝いにはのしを掛けることがマナーとされているので、掛け忘れのないよう気を付けましょう。

なお、内祝いに掛けるのしについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

結婚内祝いを贈るのが遅くなってしまったときは、気づいた時点でなるべく早く準備して贈りましょう。

直接お会いできる方には手渡しで贈り、お詫びとお礼の言葉を伝えます。遠方の方や、お相手が忙しく直接お会いできない場合は、配送で贈っても良いでしょう。どちらの場合も、贈るよりも先にお詫びとお礼の連絡をするようにしましょう。

結婚内祝いを渡す際は、結婚祝いをいただいたことのお礼と遅れてしまったことのお詫びの言葉を、お礼状やメッセージカードなどで伝えることをおすすめします。その際に、遅れてしまった理由は言い訳に聞こえないように簡潔にまとめる程度にして、結婚祝いをいただいたことへの感謝の気持ちをしっかり伝えるようにしましょう。

結婚内祝いを贈る相手が喪中の場合は、忌明け後に贈るようにしましょう。喪中であっても結婚内祝いを贈ることは問題ないとされていますが、お相手の状況や気持ちに配慮することが大切です。

具体的には、四十九日法要や五十日祭などを終えた忌明けまで待ちましょう。結婚内祝いは、一般的にお祝いをいただいてから1ヵ月以内に贈ることがマナーとされていますが、忌中の場合は例外です。

忌中で贈るタイミングを遅らせる場合には、先にお礼状を送っておくと良いでしょう。まずはお悔やみの言葉やお相手を気遣う内容を書き、そのあとに結婚祝いをいただいたことへの感謝の気持ちや後日お礼の品を贈る旨を伝えます。

のしの表書きには「内祝」ではなく必ず「御礼」と書き、包装紙もシンプルなものを選ぶと良いでしょう。

今回は、結婚内祝いを贈る時期について解説しました。

結婚内祝いは、一般的にお祝いをいただいてから1ヵ月以内に贈ることがマナーとされています。遅れてしまうことだけではなく、早すぎるのもマイナス印象を与えることもあるため、贈るタイミングには十分注意しましょう。結婚内祝いを贈る際は、マナーを守ってお祝いをいただいことへの感謝の気持ちをしっかりと伝えたいものですね。

出産内祝い・ギフト通販サイトのMilpoche(ミルポッシェ)では、出産内祝いだけでなく、結婚内祝いにもぴったりのギフトを豊富に取り揃えています。

Milpoche(ミルポッシェ)にすこしでも興味をお持ちいただけましたら、ぜひ一度、WEBサイトやデジタルカタログをご覧ください。カタログ送付をご希望の方は無料でご請求いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

▼出産内祝いをお探しの方はこちらもチェック!

マナー・コミュニケーション領域の専門家。EXSIA代表。

NPO法人日本サービスマナー協会 ゼネラルマネージャー講師としてプロ講師育成も行う。

著書「新しい生活様式・働き方対応ビジネスマナー100」新日本法規出版。テレビ、雑誌、ウェブ媒体などメディアでも活躍する。

【監修・取材実績】(抜粋)

・ABCテレビ「芸能人常識チェック!トリニクって何の肉!?」冠婚葬祭マナー出演・監修

・テレビ朝日「中居正広の身になる図書館」マナーの分かれ道 贈答マナー出演

・日経ウーマン「冠婚葬祭マナー」

・主婦と生活社 CHANTO WEB「結婚・妊娠・出産 職場の報告マナー」

カテゴリを選択してください。

カテゴリ

贈る相手

特急便

{{lv1.CategoryName}}